“哪里有伤病员,我就到哪里去”(时空对话)

抗战老兵张宜顺11岁参军担任看护员——

“哪里有伤病员,我就到哪里去”(时空对话)

|

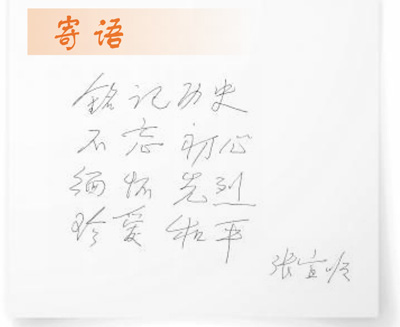

张宜顺近照。 |

|

青年时期的张宜顺。 |

“当兵不怕死,怕死别当兵。”今年6月,92岁的抗战老兵张宜顺,在福建漳州的一场抗战书籍赠书仪式上,分享了自己难忘的抗战岁月。

1933年,张宜顺出生在山东淄博的一个贫困家庭。1944年,年仅11岁的他投身抗战,成为一名看护员,此后又参加解放战争、抗美援朝战争,成为一名护士。1978年,张宜顺转业到漳州工作,在医疗卫生系统贡献力量。

为什么要参军?

“不到10岁的孩子被抓去挖矿啊,这日子根本没法过”

“日本强盗莫须怕,送上面前一声杀!我们消灭他!我们打垮他!杀、杀、杀……”儿时在家乡学会的抗战歌谣,张宜顺依然熟悉。

1938年,山东人民抗日救国军第五军司令员廖容标带领部队到张宜顺家乡宣传发动群众抗日。目睹日军恶行,张宜顺的哥哥张宜蕴响应号召,于1939年加入八路军抗日游击队。“在那之后,我们5年都没有哥哥的消息。”张宜顺说。

当时,日军占领淄博,强征劳工开挖煤矿,张宜顺9岁时就被抓去下矿井。仅80厘米高的矿道内,一个个瘦小的孩子光着身子、绑着绳索、背着煤筐挖煤。“下了矿,要一天一夜才能上去,一个人一天要挖很多煤,挖少了就挨打,柳条子抽在身上,一抽就是一条血痕。”张宜顺一边讲述、一边演示,对于在矿井中的黑暗时光,他记忆犹新。“下了矿后,不能睡觉,也没有水喝,大家渴极了就在滴水的墙下挖个小坑,轮流趴地上喝一口。”矿洞塌方、误触电线……年幼的张宜顺在矿洞下多次死里逃生。“不到10岁的孩子被抓去挖矿啊,这日子根本没法过,我特别恨日本侵略者。”张宜顺说。

1944年,由于抗日军属的身份,张宜顺的父亲被抓走审问。在此期间,张宜顺父亲了解到了张宜蕴的消息。张宜顺父亲逃脱后,毅然前往沂蒙山抗日根据地,投奔张宜蕴所在部队。同年,张宜顺的母亲也带着11岁的张宜顺及幼女,一路奔向沂蒙山抗日根据地。

“路好远!我们白天不敢走,只能晚上赶路,母亲裹着小脚、妹妹年龄小,走也走不快。”聊起投奔根据地的这十几天路程,张宜顺忍不住哽咽,“我们挑了一担老家的陶瓷,一路换粮食过去,就这么一直走到根据地。”

找到了父亲和哥哥,张宜顺的母亲和妹妹在当地安顿下来,分到了地和房,家门口也光明正大挂上了抗日军属的木牌。“我这个小孩儿也要当八路军。”母亲和妹妹安顿好后,11岁的张宜顺像哥哥一样穿上了军装,成为鲁中军区后方医院三所的一名小看护员。

为什么要善待日本战俘?

“日本帝国主义是死敌,但有些士兵是被强征的,我们要感化他们”

“当时年龄小,怕部队不要我,所以我更加积极表现,大人做的事我也做。”回顾自己的成长,张宜顺提到了老班长吕友爱。张宜顺介绍,吕友爱在1940年入伍,比张宜顺大不了几岁,曾被评为鲁中军区劳动模范。“班长管我们生活,教我们怎么当好一名看护员。”张宜顺动情地说,他学着为后方医院患者送饭、打水,照顾他们起居。

1944年,八路军在沂水县歼灭守城日伪军,那是张宜顺第一次上战场救护伤员。“上战场,开始确实有点害怕,但仗打得多了也就习惯了。”张宜顺说,“哪里有伤病员,我就到哪里去。”在此次战斗中,八路军俘获3名受伤日军士兵,张宜顺所在的班被安排照顾伤俘。

“一开始我不愿意啊,我特别恨日本侵略者,打他们还来不及,更别说护理了。”张宜顺说,后来指导员把他叫去办公室,做他的思想工作。“日本帝国主义是死敌,但有些士兵是被强征的,我们要感化他们。”听了指导员的一番话,张宜顺决定服从组织安排,照顾他们。

语言不通,当时张宜顺也不识字,但3名伤俘都能写汉字,张宜顺就让他们在纸条上写下需要的物品,再找指导员帮忙认字,或是用手势沟通洗澡、刷牙等简单需求。

“他们看到八路军很好,改变了自己的立场,出院后都去鲁中军区兵工厂工作了。”张宜顺回忆,1945年抗战胜利后,张宜顺照护过的战俘马山还写了讲稿,表达对抗战胜利的拥护。“我们要铭记历史,更要珍爱和平。”张宜顺感慨。

战友的哪句话记忆最深?

“小张,你真幸福!当兵不到两年,日本就投降了”

在战斗的同时,张宜顺开始为自己“扫盲”。“要当兵,要当一个好兵、一个有战斗力的兵,一定要有文化。要更好为人民服务,必须学习文化知识。”

“当时老战士们都说,当兵就是为了保国、保家、保田、保饭碗。”张宜顺说,军区的干部和战士们抱着共同的信念,经过了艰苦的战斗,迎来了抗战的胜利。“很多战友不幸牺牲了,没看到这一天。”鲁中军区的老战士们对张宜顺说,“小张,你真幸福!当兵不到两年,日本就投降了。”

1952年12月,张宜顺光荣加入中国共产党。1953年,张宜顺随部队南下,来到福建的一所部队医院工作。此后,他不断学习、深造,一直读到大学,成了医院的业务骨干。

1978年,张宜顺转业至漳州,曾任漳州市卫生防疫站党委书记、主管医师。“无论做什么事,我都要求自己专注、认真。”张宜顺热爱学习、勤于钻研,也同样严格要求儿女。虽已92岁高龄,但张宜顺常常走进学校、社区,讲述保家卫国的故事。

目前,张宜顺还在配合完成漳州市“抗战老兵记忆抢救”专项行动。漳州市退役军人事务局联合漳州军分区政治工作处、漳州市委老干部局采用多维度记录方式,对老兵进行口述史采集,建立完整的音视频档案;对沟通困难的老兵,则通过家属、战友的口述还原历史;对勋章、证件、书信等实物进行高清数字化存档。

“没有共产党,就没有今天的幸福生活,我一生用实际行动表达对党的热爱,我也教育子孙后代,要把这份热爱传承和延续下去。”张宜顺说。

制图:张丹峰

《 人民日报 》( 2025年08月20日 11 版)